- 8月 17 週六 202413:22

【魔球】數據革命下的棒球新篇章

- 12月 04 週四 202511:08

【逆行人生】徐崢鏡頭下的中年失業與外送員困境,是賣慘還是現實救贖?

- 11月 27 週四 202510:14

【實測開箱】硬漢必備?未來森活「至尊烈焰黑瑪卡」試吃評論

- 11月 19 週三 202519:14

【美國職棒】魔球的挑戰與困境:奧克蘭運動家隊在MLB新時代的生存法則與搬遷危機

- 11月 17 週一 202523:53

【我們六個】在破碎中尋找光芒 一部超越悲劇的真實人性史詩

- 11月 16 週日 202513:41

【中華職棒】富邦悍將的「豪門十字架」:後藤光尊接任總教練,能終結「富邦病」嗎

- 11月 13 週四 202512:00

【中華職棒】玉木朋孝離開的蝴蝶效應:玉木教練的離去,是否是統一獅王朝的最大警訊?

- 11月 12 週三 202521:00

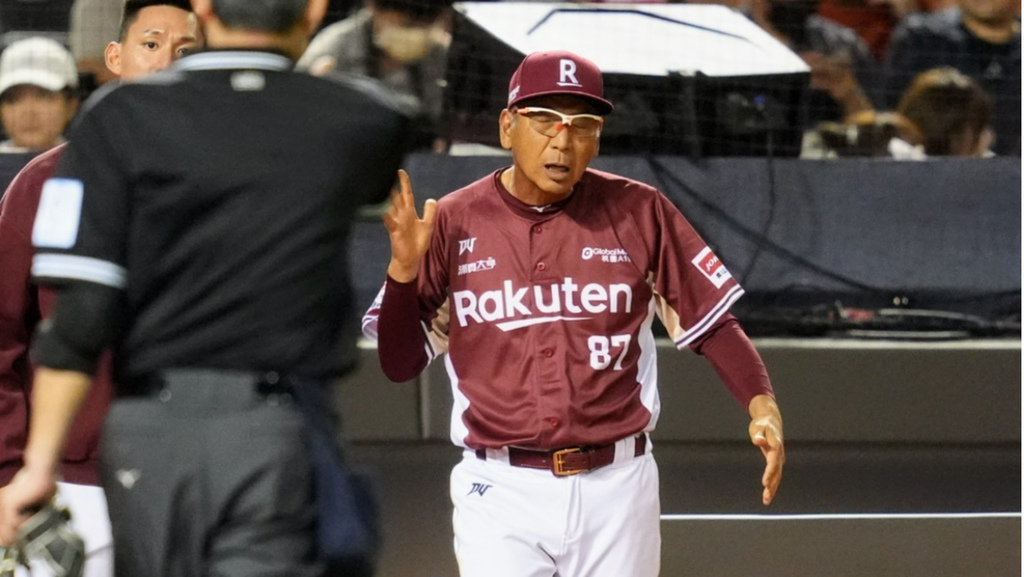

【中華職棒】古久保健二下台風波:一場撼動中職的「冠軍解任」,樂天桃猿引爆信任危機?

- 11月 07 週五 202514:44

【實測開箱】未來森活1300億益生菌評價:告別卡關人生的真實心得

- 11月 02 週日 202520:04

【愛的萬物論】當愛試圖超越時間